OPINIÓN

Fenomenología de los pobres que votan contra sí mismos por Clodovaldo Hernandez

Published

2 años agoon

By

Redacción

Las escenas de un programa cómico del siglo pasado, Cheverísimo, ahora revividas en plataformas de streaming y redes sociales, muestran a un señor andrajoso (aunque con una ostentosa bufanda) en el escenario de un ranchito, hablando con las ínfulas de un magnate en su mansión del Country Club. «Nosotros, los ricos, somos así», decía el personaje encarnado por el talentoso comediante Jorge Tuero, mientras retumbaban las carcajadas para recalcar la evidente contradicción, la clara incoherencia de su discurso.

Se ríe uno con estas ocurrencias, ¿pero, cuánta gente hay que actúa como ese personaje? Da la impresión de que cada vez son más numerosos los individuos a quienes en jerga marxista se les debe llamar desclasados, esos a los que “lo único que les falta para ser millonarios es la plata”, según decía mi viejo amigo Radamés Larrazábal.

Ahora bien, una cosa es que todos conozcamos a alguien así en nuestra cotidianidad y otra es constatar que cada vez es más frecuente el hecho de que la mayoría electoral –y pobre- de un país vote por el candidato que representa los intereses de los más ricos y promete abiertamente acabar con cualquier indicio de justicia social, es decir, que se propone quitarles a los más desfavorecidos hasta las migajas que el sistema les ha dejado tener o que han conquistado luego de muchas luchas y sacrificios.

Parece inexplicable la tendencia de los sectores populares a arrojarse por precipicios, apoyando a candidatos y partidos que plantean erradicar hasta los precarios programas de asistencia social existentes. Se trata de una actitud contraria incluso al instinto de conservación y supervivencia, pues los protagonistas son personas cuyas posibilidades de alimentarse, educar a sus hijos, tener acceso al sistema de salud y a los servicios públicos dependen, en gran medida, de un Estado con algún grado de inquietud social, aunque esta sea netamente utilitaria.

En estos casos surge la tendencia a culpar a las masas por su falta de conciencia de clase. Pero, vista la recurrencia de estos fenómenos y sus características cada vez más toscas, hay que dedicarle tiempo a pensar en cuáles son sus causas. Hagamos acá una aproximación empírica a una de ellas: la imposición ideológica del capitalismo.

Dominio del significado, del relato

Una de las razones del florecimiento de esta actitud autodestructiva es el triunfo de las estrategias de adoctrinamiento de los poderosísimos aparatos ideológicos del capitalismo hegemónico global y sus respectivas franquicias en cada país, las oligarquías y burguesías nacionales.

Iglesias, instituciones educativas, medios de comunicación, industria cultural, agencias de publicidad y mercadeo y, más recientemente, las empresas dueñas del mundillo digital y de redes han trabajado durante décadas en procura del mismo objetivo: manufacturar pobres de derecha, el mejor invento del capitalismo, perfeccionado en la dantesca etapa neoliberal.

La colonización de las mentes del proletariado, el campesinado y la pequeña burguesía (dicho, de nuevo, en jerga marxista) ha sido realmente efectiva. En cualquier parte de nuestras ciudades y campos se encuentran personas pertenecientes a estos estratos sociales, pero que defienden con furor las ideas dominantes.

No es un fenómeno del todo nuevo. En los años 60, 70 y 80 era común que gente de los barrios marginales de Caracas, residentes de viviendas precarias, sin servicios públicos, con ingresos apenas suficientes para sobrevivir afirmaran que no votarían por José Vicente Rangel, Héctor Mujica, Teodoro Petkoff u otros líderes de izquierda porque “si aquí llega un comunismo y tienes dos pares de zapatos, te quitarán uno y si tienes dos camisas, te quitarán una”.

Lo dramático es que algunas de las personas que decían esto eran tan desposeídas que no tenían ni siquiera ese emblemático par de zapatos empleado en su repetido ejemplo. Se las arreglaban con chancletas de plástico o alpargatas, pero preferían creer en que algún día tendrían muchos codiciados bienes y, entonces, no iban a permitir que se los arrebataran los comunistas.

Esa base ideológica fue apuntalada por el liderazgo de Rómulo Betancourt, un dirigente que abrigó originalmente ideas de izquierda (como puede comprobarse en el documento llamado Plan de Barranquilla), pero que se transformó en furibundo anticomunista, destacado agente del macartismo en Latinoamérica.

Ese primer fundamento doctrinario tendría a partir de los años 80 una oleada brutal, casi un tsunami. Con el auge de los planteamientos neoliberales ya no solo se cuestionaba a los hipotéticos gobiernos comunistas o socialistas, sino que se iba mucho más allá y se censuraba el “gasto social” de los gobiernos socialdemócratas, socialcristianos y afines, estigmatizándolo como una secular mala práctica de nuestras sociedades, una de las razones del subdesarrollo que sufrimos. Se le sembró a los pobres y clasemedianeros la creencia de que ellos no eran trabajadores explotados y excluidos, sino una legión de pedigüeños que esquilmaban al Estado y hacían imposible el crecimiento económico, desiderátum de la religión neoliberal.

Como es muy complicado poner a las personas a culparse a sí mismas, se ha optado por señalar que las sanguijuelas del Estado son otros: los vagos, maleantes, mantenidos, chulos, una definición que cada quien identifica con aquel que sea más pobre que él mismo o ella misma. Es decir, que el de clase media alta apunta el dedo acusador hacia el resto de la sociedad; el de clase media baja lo hace hacia los más necesitados; y los que viven en ranchos en terrenos inestables acusan a los que no tienen absolutamente nada. Es un genial desvío del foco de atención porque de esa forma nadie culpa a los dueños del capital, que –está comprobado científicamente- han sido, junto a sus respectivas clases políticas, los verdaderos grandes vagos, maleantes, mantenidos y chulos, tanto en la IV como en la V República.

El individualismo como arma

La ideología neoliberal se ha implantado en las mentes de los proletarios estimulando de manera permanente el egoísmo, la egolatría, el individualismo. Por ejemplo, en el plano laboral, esto ha sido obvio. En las empresas donde había contratos colectivos, fueron desmontados mediante la oferta de convenios individuales. El argumento de “tú no eres un trabajador del montón, no tienes por qué ganar lo mismo que los otros”, resultó un arma cautivadora, irresistible para la mayoría, e hizo implotar a sindicatos y gremios.

[En el sector periodístico tenemos una amarga experiencia en eso, pero ese es otro tema].

Una vez desarticulada la organización sindical, los patronos pudieron acometer impunemente recortes en las plazas de empleo, en los salarios y otras prestaciones y presionar a los trabajadores a laborar más horas y a exigir menos.

En su más reciente fase, el capitalismo ha convencido a los trabajadores para que se exploten a sí mismos, mediante subterfugios como la tercerización, la “uberización” y la emprendeduría. Es el paraíso del propietario: una empresa con empleados, pero sin costos laborales. Y es el paraíso para el sistema dominante: un mundo donde los obreros se creen empresarios.

El populismo como villano

Uno de los grandes inventos en la batalla por el dominio del relato, de la narrativa, es la condena al populismo. El término comenzó identificando a grandes partidos de masas y a líderes carismáticos y, no pocas veces, demagógicos. Pero luego se ha extendido a toda aquella política pública que favorezca a los más necesitados.

Yendo a la raíz etimológica se descubre que cuando se sataniza al «populismo», en realidad, se abomina al pueblo, igual que cuando se condena al socialismo, el cuestionamiento va contra todo lo que tenga un enfoque social; cuando se denigra del comunismo, en verdad se está abarcando a todo lo que huela a espíritu colectivo, común; y cuando se demoniza al estatismo, en realidad, los dardos van contra la institucionalidad del Estado-nación.

En los años 90, mientras fraguaba el mundo unipolar postsoviético, partidos políticos de diverso signo (liberales, conservadores, socialdemócratas, democristianos y hasta los socialistas light) procuraron adaptarse a los nuevos tiempos con propuestas como aquellas del tercer camino, la economía social de mercado, el capitalismo con rostro humano y “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, un montón de intentos vanos de ponerle anestesia a una brutal regresión histórica.

A partir de cierto momento, las fuerzas ultraneoliberales desplazaron a todas las que planteaban esas medias tintas. Se ha llegado al extremo de plantear que ni la educación ni la salud deben ser sostenidas por el Estado, sino que cada quien debe procurársela, una idea que nos retrocede varios siglos en esos campos. Y de nuevo, lo más impactante es que esa propuesta encuentre votos entre quienes dependen de la sanidad pública para atender cualquier problema de salud de sus familias; y entre quienes han cifrado en la educación gratuita de sus hijos las esperanzas de la redención social.

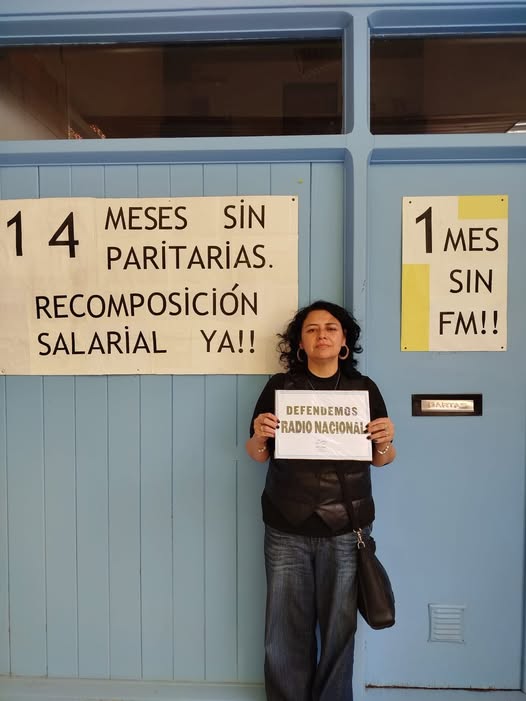

El más reciente de estos casos, el de Argentina, es una demostración digna de un libro de texto. Gente de las villas (los barrios pobres) y jornaleros de los campos han dado su respaldo al engendro político que promete dejarlos sin servicios públicos, sin hospitales ni escuelas estatales, sin subsidio de transporte, sin ninguna protección laboral, es decir, privarlos de todo lo que les ha otorgado, hasta ahora, la leve esperanza de sobrevivir y de que sus hijos dejen de reproducir la pobreza.

En Venezuela, una organización de estudiantes de la Universidad Central, celebró la victoria de Javier Milei en Argentina, a sabiendas de que ese presidente electo es contrario a la educación pública gratuita y ha jurado que acabará con ella.

Parece una actitud incoherente, pero no lo es tanto porque si se hace una somera revisión se comprobará que la mayoría de esos muchachos llegaron a las universidades públicas gratuitas luego de estudiar toda su vida en colegios privados, algunos de ellos de alta gama. Si a Venezuela llegara un émulo de Milei y privatizara la UCV, ellos podrían seguir estudiando sin problemas y hasta más felices porque no tendrían la compañía de la chusma igualada.

Sí es incoherente, en cambio, la postura de los estudiantes provenientes de familias pobres o de clase media baja que suscriben esas congratulaciones. Una prueba más del profundo lavado cerebral al que ha sido sometida la sociedad toda en estos años de hegemonía capitalista.

La fábula del progreso para todos

En la satanización de los subsidios y los programas de asistencia social se usa una tesis muy engañosa: esos subsidios y programas son la causa del mal funcionamiento de la economía, entonces, si se suprimen, el país prosperará y todos saldrán favorecidos.

Lo pintan como si se tratara de detener una hemorragia, pero la verdad es que toda la sangre que deja de derramarse con el torniquete que le aplican al llamado gasto social es chupada obscenamente por los más ricos, los dueños del capital y las corporaciones.

Las herencias venenosas

Otra de las estrategias de la derecha en varios de los países de Nuestra América consiste en mantener tan comprometidos los ingresos mediante el endeudamiento que si llegan al poder gobiernos de izquierda -o moderadamente progresistas-, les resulte imposible desarrollar políticas bien diferenciadas de las neoliberales.

Mauricio Macri, antes de entregarle la presidencia a Alberto Fernández, se aseguró de dejarlo atado de manos con una enorme deuda. El dinero negociado con el Fondo Monetario Internacional fue repartido entre los grupos de poder económico de Argentina, mientras su pago, durante el período de Fernández, impidió que el mandatario peronista pudiera aplicar políticas con sentido social. Se limitó a otorgar compensaciones y bonos que fueron, además, descalificados por la derecha mediante la ya referida matriz de opinión de que los subsidios y ayudas a los necesitados fomentan la vagancia y hacen daño al patrimonio público.

[Claro que le faltó empuje, voluntad o tal vez alguna otra “cosa”, pero, al margen de esa característica personal de Fernández, el peso de la deuda contratada por Macri fue determinante en la pésima gestión que le abrió la puerta a Milei. Pero, ese también es otro tema].

El mecanismo perverso de la deuda funciona a las claras con doble propósito: transfiere de manera neta capital del Estado a poderosos emporios privados (capital e intereses que luego es pagado por los pueblos con graves medidas de ajuste fiscal) y dinamita los planes de cualquier gobierno progresista que arribe al poder.

La herencia venenosa de las deudas permite culpar a los gobiernos socialistas o similares de las graves dificultades económicas, entre ellas la inflación, y favorece que germinen las ideas supuestamente radicales de los mismos que contrajeron las deudas, aunque con máscaras distintas.

Por supuesto que el triunfo del capitalismo hegemónico en la batalla por las mentes no es la única causa de este voto-suicidio que hemos visto repetidamente. Hay varias otras razones que es necesario analizar. Pero el dominio de las narrativas es fundamental y ayuda a explicar cómo es que se producen esas escenas tragicómicas en las que un señor pobre, muy pobre (y no es el personaje del programa cómico), condena el populismo, legitima el corte violento de los programas de asistencia social y dice: “Es que así somos los ricos”.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

You may like

ENTREVISTAS

REPRESENTANDO A LAS MUJERES CHUBUTENSES EN LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO.

Published

1 hora agoon

21 de octubre de 2025By

Redacción

Business

INFOSIBERIA, AGENCIA DE NOTICIAS. 21 DE OCTUBRE DE 2025

Published

1 hora agoon

21 de octubre de 2025By

Redacción

ECONOMÍA

*Desparasitar la economía Argentina.*

Published

1 día agoon

20 de octubre de 2025By

Redacción

REPRESENTANDO A LAS MUJERES CHUBUTENSES EN LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO.

INFOSIBERIA, AGENCIA DE NOTICIAS. 21 DE OCTUBRE DE 2025

Ferraresi y Batakis entregaron viviendas en la Isla Maciel

El Hospital Garrahan en pie de guerra: piden juicio político a Milei, Lugones, Caputo y Francos

Larroque no esquivo el bulto y se anotó para conducir el PJ bonaerense

La importancia de defender a los más vulnerables

INFOSIBERIA, AGENCIA DE NOTICIAS. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO SE REQUIERE UNA ESTRATEGIA NACIONAL, INVERSIÓN EN AGENTES Y TECNOLOGÍA. Axel Kicillof

Cepo cruzado: el límite al “libre mercado”

EL GOBERNADOR BONAERENSE AXEL KICILLOF, PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUNICIPIOS

Tendencias

-

CULTURA1 mes ago

CULTURA1 mes agoEL PERONISMO ANTIFRÁGIL Y LA DEFENSA DE LO PÚBLICO

-

CULTURA3 meses ago

CULTURA3 meses agoNOS ESTÁS DESCHAVANDO. Por Sebastían Ramirez

-

Business2 meses ago

Business2 meses agoARTISTA DE LA PATAGONIA REPRESENTA A ARGENTINA EN CONCURSO EUROPEO

-

CULTURA3 meses ago

CULTURA3 meses agoBRASIL SALE DEL MAPA DEL HAMBRE

-

POLÍTICA2 semanas ago

POLÍTICA2 semanas agoLa importancia de defender a los más vulnerables

-

Business4 semanas ago

Business4 semanas agoINFOSIBERIA, AGENCIA DE NOTICIAS. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

-

INTERNACIONALES1 mes ago

INTERNACIONALES1 mes agoNepal, el reflejo del ajuste: 19 muertos

-

CULTURA3 semanas ago

CULTURA3 semanas agoPARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO SE REQUIERE UNA ESTRATEGIA NACIONAL, INVERSIÓN EN AGENTES Y TECNOLOGÍA. Axel Kicillof